排水処理とその運用

工場が出す排水については環境汚染を防ぐため、世界各国がそれに含まれる無機・有機物に関して、「この値を超えてはならない」という基準を定めています。行政機関は河川や海の汚染を未然に防ぐため、工場が排水を行っている河川等を定期的にモニタリングし、そこに含まれる指定物質が規定の基準を超えていないかチェックしています。工場の排水に関しては、行政が定めた数値を「ぎりぎりのレベル」でクリアしていれば良い、というものではありません。その数値を守れなければ、場合によっては操業停止などの行政処分が課されることに加え、行政の発表や報道が行われることで企業経営に大きなダメージを与える可能性があるからです。加えて、工場の操業は必ずしも一定でなく生産品目や生産量が変われば、排水に含まれる汚濁物質の種類や量も変動します。通常、工場では行政が定める基準よりも厳しい社内基準を設けて排水処理がなされており、先に記した変動も考慮に入れて余裕を持って基準をクリアするように日々運用されています。

排水処理の方法

一般に排水処理は、処理したい排水の成分などに応じて、次の2つの方法に大別されます。

【分離】 汚濁成分を水と分けること。(汚濁成分がイオンなどの状態で水に溶解している場合は固体に変化させる)

例:沈降分離

ニッケル(Ni)イオン → 水酸化ニッケル(Ni(OH)2) ↓沈降

金属やフッ素などを含む無機系排水の処理で用いられることが多く、代表的な分離処理方法に沈降分離というものがあります。この方法では汚濁成分を水中に沈降させることで水と分離します(詳細は後述)。他にも浮上分離やろ過といった処理方法があります。前者は油などの水に浮きやすい成分を除去する場合、後者はRO膜(逆浸透膜)や活性炭により微粒子などの成分を濾しとることで除去する場合に多く用いられます。

【分解】 汚濁成分を無害な物質へ変化させること。

食品工場や畜産場などから排出される有機物を含んだ有機系排水の処理で用いられることが多く、活性汚泥と呼ばれる微生物を含む汚泥に排水を通すことで有機物を分解、無害化します。

例:活性汚泥処理

有機物 → 二酸化炭素(CO2)と水(H2O)に分解

参考までに、以下に排水処理の方式の一覧(表1)を示します。

表1 排水処理の分類・方式

表1 排水処理の分類・方式

沈降分離型の排水処理

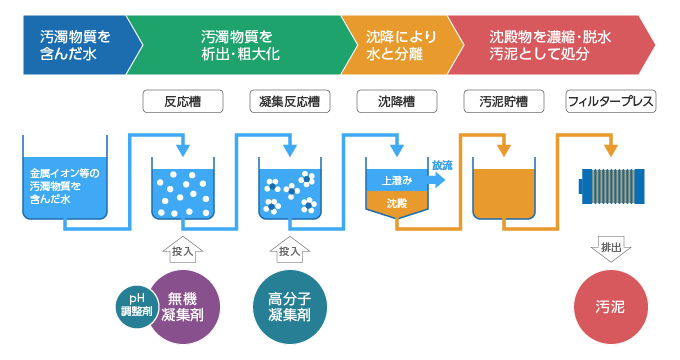

沈降分離は「分離」に属する排水処理の方式の一つで、無機系排水の処理に広く使われており、おおよそ以下のようなフロー(図1)で処理が行われます。

図1 沈降分離による排水処理の流れ

図1 沈降分離による排水処理の流れ

まず始めに、排水中の金属イオンやフッ素イオンなどを「フロック」と呼ばれる微細な粒子として析出させ、さらにそれらを沈降させるために数段階のステップを踏みます。

実際の排水を例に、その処理方法を以下に解説します。

凝集処理・・・汚濁物質を析出・粗大化

【金属イオンを含む排水の処理】(めっき工場など)

最初に、排水のpHを調整して対象の金属イオンを水酸化物化します。それらを無機凝集剤(塩化第二鉄(FeCl3))や高分子凝集剤(ポリアクリルアミド(PAM))などを用いて凝集させていきます。適正なpHは、対象金属のイオン化傾向が参考となり、ニッケル(Ni)であればpH 9.5~10.0、銅(Cu)であればpH 7.0~8.0が適切とされています。 ただし 排水に共存する物質などによっても適正pHは変わりますので、先の値はあくまでも参考値になります。

ニッケル(Ni)イオンを含む排水処理の例を以下に示します。

pH調整剤となる苛性ソーダ(NaOH)などを用いてpHを9.5~10.0に調整、Niイオンを水酸化物化させフロックを生成します。

フロックサイズ:0.1µmレベル(例:インフルエンザウィルス)

この状態では自然沈降することはほぼありません。

無機凝集剤(FeCl3)などを加え、共沈作用によりフロックを生長させます。

フロックサイズ:10µmレベル(例:スギ花粉)、

時間を掛ければ自然沈降できるレベル。

高分子凝集剤(PAM)によりフロックを粗大化、沈降させます。

フロックサイズ:100µmレベル(例:浜砂)

数分で沈降するレベル。

【フッ素(F)イオンを含む排水の処理の場合】(半導体工場など)

フッ素(F)イオンを処理する場合は、金属イオンのようにpH調整で水酸化物化ができないため、フッ素イオンをカルシウム(Ca)イオンと反応させ、フッ化カルシウム(CaF2)として排水中に析出させる方法(フッ化カルシウム法)を用いることが一般的です。その後の処理は基本的に同じで、無機凝集剤(ポリ塩化アルミニウム(PAC))や高分子凝集剤(ポリアクリルアミド(PAM))などを用いて水中のフロックを凝集させます。

フッ素(F)イオンを含む排水処理の例を以下に示します。

カルシウム源としてCaCl2やCa(OH)2を用い、CaF2を生成します。

無機系凝集剤(PAC)などを加え、共沈作用によりフロックを生長させます。

高分子凝集剤(PAM)によりフロックを粗大化、沈降させます。

※各工程のフロックサイズについては、ニッケルの場合とほぼ同様です。

凝集処理は、処理水の水質を決めるもっとも重要な処理となるため、処理薬剤の選定や投入条件などには細心の注意が求められます。

沈降処理・・・沈降により水と分離

凝集処理により粗大化したフロックを含む排水は沈殿槽に送り込まれ、フロックのみがここで沈降し排水から分離されます。フロックの沈降が速ければ速いほど分離効率(=処理効率)が上がるため、沈降速度が処理剤選定の指標の一つとなります。

ここで分離された水は、更にろ過や中和などの処理を経て下水や河川などに放流、もしくは用水として工場内で再利用されます。槽底に沈殿したフロックについては「汚泥」として以下の汚泥処理に送られます。

汚泥処理・・・沈殿物を濃縮・脱水

これまでの処理工程で分離・沈降された汚濁物質であるフロックは、汚泥として沈殿槽から引き抜かれ、一般には汚泥を貯めておくタンク(汚泥貯槽)に送られます。ここで貯められた汚泥は多量の水を含んでいるため、重く・かさばる・水がしたたるなど扱いにくいものになっています。汚泥の重量や容積は廃棄コストに直結するため、通常、廃棄前に脱水を行って軽く・小さく・扱いやすいものにします。一般にプレス機などを使用して汚泥に圧力をかけ、汚泥中の水を絞り出します。

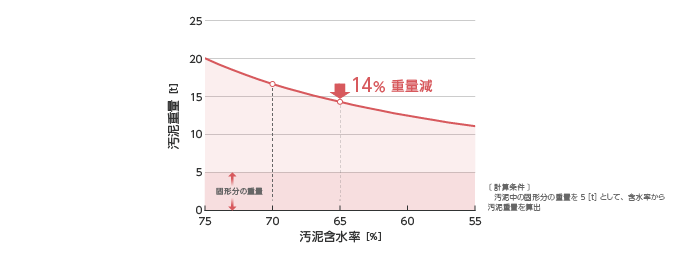

最終的な汚泥の含水率は排水の種類などによりバラつきがあり、有機系排水由来の場合は含水率が高く、無機系排水由来の場合は含水率が低くなる傾向にあります。含水率を低くするほど汚泥の重量や容積も減っていくため、含水率低減のために脱水助剤が用いられることもあります。以下に汚泥中の含水率と汚泥量の関係を表したグラフを示します。含水率低減による汚泥減容はイメージしにくいですが、例えば汚泥の含水率を70%から65%(5ポイントダウン)にするだけでも、理論上14%もの汚泥減容(重量減)を見込めます。そのため汚泥中の含水率はコスト削減を検討する上で重要な指標となります。

図2 汚泥重量と汚泥含水率の関係

図2 汚泥重量と汚泥含水率の関係

排水処理のコストについて

ここまで排水処理に関して、排水処理剤の役割を中心に説明してきましたが、最後に処理コストに目を向けてみます。沈降分離による排水処理コストには、電気代などのユーティリティ費なども含まれるわけですが、ここでは単純化のために薬剤費と汚泥処理費のみを考えてみたいと思います。薬剤費については「いかに少ない薬剤で効率よく沈降処理ができるか」、汚泥処理費については「発生する汚泥の量をどれだけ少なくできるか」が重要となります。清本環保は日本KUSと共同で機能を取り込んだ新しいタイプの排水処理剤を開発しました。同製品は、処理水質を維持しつつ使用薬剤量と汚泥発生量を大きく削減することが可能となっています。当製品にご興味をお持ちのお客さまは、お気軽にご相談ください。